六成高职生不愿做蓝领 代际观念碰撞下的职业教育困境

近日,一项关于高职院校毕业生就业意向的调查显示,超过60%的受访学生明确表示不愿意成为传统意义上的“蓝领”工人。这一数据引发了社会各界的广泛关注和深思,折射出新时代背景下职业教育面临的深层次挑战。

**传统观念与新生代价值观的激烈碰撞**

“蓝领”一词在父辈眼中曾是稳定就业、技术立身的代名词。许多父母将子女送入职业院校,初衷正是希望他们掌握一技之长,成为制造业、建筑业等领域的专业技术人才。随着社会经济结构的转型和就业观念的变迁,新一代年轻人对职业的期待已发生显著变化。

在数字化、智能化的浪潮中,年轻一代更向往新兴行业的工作环境和发展前景。他们追求工作与生活的平衡,重视个人兴趣与职业发展的契合度,对流水线作业、体力劳动强度大的传统蓝领岗位敬而远之。这种价值取向的转变,让秉持传统就业观念的父母们感到困惑与无奈。

**职业教育与社会需求的脱节**

当前职业教育体系面临的一大困境是人才培养与社会需求的错位。一方面,制造业转型升级急需高素质技术技能人才,“技工荒”现象在多个行业蔓延;另一方面,职业院校毕业生却大量流向服务业或其他非技术岗位。

这种现象背后反映出职业教育在课程设置、教学模式和就业引导等方面的不足。许多职业院校仍沿用传统的教学方式,未能及时对接产业升级对人才的新要求,导致学生对未来职业发展缺乏信心和认同感。

**破解困局需要多方合力**

要改变这一现状,需要政府、学校、企业和家庭共同努力:

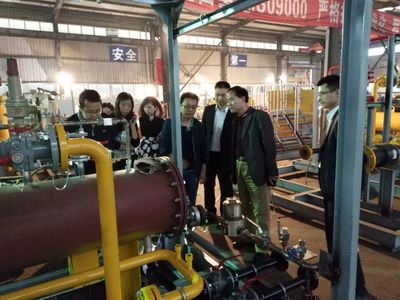

职业教育本身需要进行深刻变革。院校应加强与企业的深度合作,推进产教融合,让学生在校期间就能接触到先进的设备和技术,了解现代制造业的真实面貌。同时,课程设置应更加注重培养学生的创新能力和综合素质,而不仅仅是单一技能。

社会舆论需要为技能型人才正名。媒体应更多宣传优秀技术工人的成长故事,改变“重学历轻技能”的社会偏见。企业也需改善蓝领岗位的工作环境和薪酬待遇,让技术工人获得应有的社会尊重和经济回报。

家庭教育观念需要与时俱进。父母应当尊重子女的职业选择,认识到在新时代背景下,职业成功不再局限于传统的“白领”“蓝领”之分,而是取决于个人能力和专业素养。

**结语**

六成高职生不愿做蓝领的现象,既是一个教育问题,也是一个社会问题。它提醒我们,在推进职业教育发展的过程中,必须关注学生的真实需求和职业期待,构建更加多元化、个性化的成才路径。只有当技能型人才真正获得社会认可和价值实现,职业教育才能迎来真正的春天。

如若转载,请注明出处:http://www.hebosta.org.cn/product/224.html

更新时间:2025-10-24 22:22:07